-

삼당시인 최경창과 기생시인 홍랑의 사랑

-

삼당시인 최경창과 기생시인 홍랑의 사랑

<최경창(崔慶昌)과 홍랑(洪娘)의 묘>

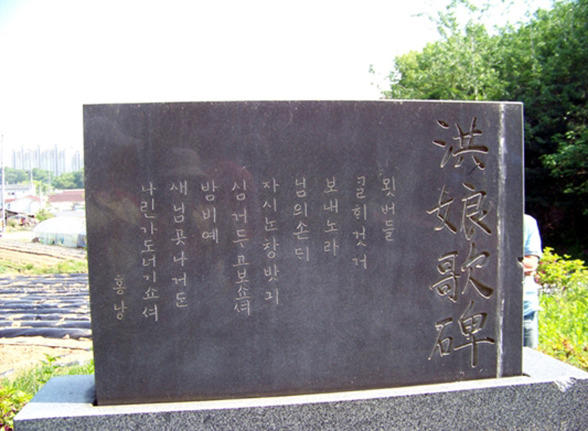

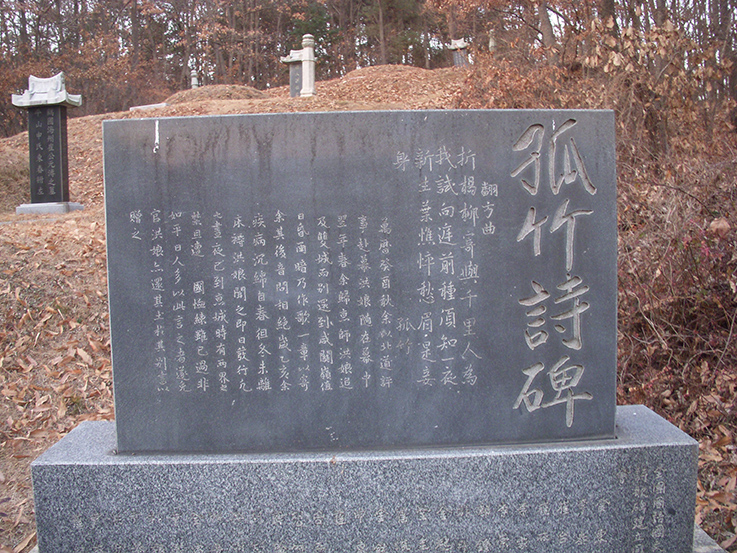

교하읍 다율리에는 조선 선조 때의 문장가 고죽 최경창과 그의 연인 기생 홍랑의 묘가 있다. 서울에 일이 있어 다녀오다 전에 자유로를 드나들던 유로호텔 옆길을 지나, 교하면사무소가 있는 옛길로 들어섰다. 최경창과 홍랑의 묘는 청석초등학교 못 미쳐 오른쪽 야산 쪽으로 들어 가야한다. 다율리 마을 뒤, 집과 텃밭이 공존하는 곳. 얼마 전까지 무가 실하게 푸른 몸을 드러내고 있던 밭두렁엔, 거둬들이다 떨어진 잎사귀만이 흩어져 있다. 빈 밭을 지나서 야산 아래 최경창 부부 합장묘와 홍랑의 묘가 있는 곳으로 올라갔다. 홍랑의 시비는 그녀의 묘아래 오른 쪽에 있다. 비의 정면에는 고죽이 홍랑의 시를 한문으로 번역한 번방곡(蒜方曲)이 새겨져 있고, 뒷면에는 홍랑이 지은 시조가 있는 '홍랑가비(洪娘歌碑)'가 새겨져 있다. 봄에 왔을 때는 묘 주위에 할미꽃이 지천이더니, 초겨울 짧은 햇볕이 저물어가고 있는 묘지 위에는 스산한 바람만이 휘돌고 있다. 봉분이 반듯하고 잔디도 잘 가꾸어져 있는 홍랑의 묘 앞에는 상석과 향로석이 놓여 있고, 오른 쪽에 서 있는 묘비 앞면에는 詩人洪娘之墓 라 써있고, 오석으로 세운 비신에 팔작지붕의 옥개석을 얹은 묘비 측면과 뒷면에는 홍랑과 고죽이 만나고 서로 시를 지어 나눈 일과 고죽이 죽자 시묘를 살았던 일들을 자세히 적어 놓았다. 홍랑의 묘 바로 위에 있는 고죽 부부의 합장묘, 묘비에는 ‘贈吏曹判書 行鐘城府使 孤竹先生 海州崔公諱慶昌之墓. 贈貞夫人 善山林氏 左' 라고 쓰여 있다. 조선시대 양반가의 부부 묘아래 애첩의 묘를 쓴 이유가 무엇일까. 어떤 사연이 있기에 최경창의 후손들은 대대로 홍랑의 제사를 지내는 것일까.

<세상에 알려지는 고죽과 홍랑>

시와 풍류를 아는 젊은 관리 최경창과, 재색을 겸비한 경성 기생 홍랑의 지극한 사랑, 그들이 주고받은 아름다운 연시~ 잠깐 스쳐 지나가고 말면 그뿐인 관리와 기생. 사랑도 잠깐이요, 이별도 그리 서러워 할 일이 아니련만, 그들은 사대부와 기생의 관계를 뛰어넘는 사랑이었다. 그동안 두 사람의 지극한 사랑 얘기는 홍랑의 한글 시를 중심으로 단편적으로만 전해져 왔었다. 홍랑의 시 원본과, 홍랑과 최경창의 인연과 최경창의 육필 원고, 그리고 홍랑을 다시 만났다가 헤어질 때 최경창이 써준 한시 2수(首), 서화 감식안으로 꼽히는 위창 오세창(葦滄 吳世昌)선생이 소장하고 있던 1936년 당시 가람 이병기(李秉岐.) 선생이 이 자료들을 보고 고증 평가해서 쓴 발문을 2000년 11월 ‘학고재’에서 공개하여 알려지게 되었다. ‘학고재’ 자료에는 홍랑이 최경창의 병 소식을 듣고 7일 밤낮을 걸어 상경해서 만났다는 것까지만 전해지고, 그 후의 일은, 조선 중기의 학자 남학명(南學鳴 1654~?)의 문집 ‘회은집’에서 그 후일담을 찾아볼 수 있다. 최경창이 파직되고 7년 후 함경도에서 벼슬을 제수 받아 부임 중 객관에서 죽었는데, 홍랑이 그 시신을 ?아 서울로 왔고, 파주에 있는 무덤을 지킨 것으로 밝혀졌다. 당대에 손꼽히던 사대부 문장가와 기생의 애달픈 사랑 얘기가 400여년을 지나 현대에 와서 세상에 드러나게 된 것이다. 가람 선생은 “간곡하고 심절한 그 작별의 뜻이 언사에 넘치는 우수한 작품이며 보배”라고 평하였다.

<최경창과 홍랑의 지극한 사랑>

두 사람의 행로를 추적할 수 있는 기록은 최경창이 써 놓은 서첩의 서문에 있다. 1573년 가을에 최경창은 함경도 경성에 북평사로 부임했다. 서울에서 천리 길이 훨씬 넘는 변방이었다. 경성고을 원이 새로 부임한 최경창을 위해 술자리를 마련했는데, 이 자리에 있던 기생 홍랑이 고죽의 시를 읊었다. 고죽이 누구의 시를 좋아하느냐고 묻자 고죽의 시를 좋아 한다고 했고, ‘내가 바로 고죽이다.’ 라고 하였다. 당시 서른넷의 최경창에겐 이미 처지가 있었지만, 당대의 학자나 문인들로부터 인정을 받는 고죽과 재색을 겸비한 경성 기생 홍랑은 사랑에 빠지게 된다. 홍랑은 기생 신분이었지만, 문학적인 교양과 미모를 지녔다. 두 사람이 단순한 연인 사이를 넘어서, 시와 풍류를 나눌 수 있는 사이로 발전한 것은 당연한 일이다. 최경창과 홍랑은 한 겨울을 군막에서 보냈는데, 그 시대의 기생은 군인들의 바느질과 빨래 등의 수발을 들었고, 군인들의 잠자리 시중까지 들어야 했다. 그렇기 때문에 관기였던 홍랑도 변방에서 겨울을 나는 최경창과 함께 생활할 수 있었다. 그러나 지방 관리와 기생의 사랑엔, 애초부터 한계가 있었다. 최경창이 경성에서의 임기를 마치고 이듬해 봄 서울로 돌아가게 되자 두 사람은 헤어지게 되는데, 조선시대 기생은 노비였기 때문에 소유권이 해당지역 관청에 있어서 다른 지역으로 갈 수 없었기 때문이다. 최경창이 기록해 놓은 것에 의하면 “홍랑은 경성에서부터 쌍성(함경도 영흥)까지 며칠 길을 따라오다가 나와 이별하고 돌아가는 길에 ‘함관령’에 이르렀을 때 날이 저물고 비가 내렸다. 이곳에서 홍랑이 내게 시를 지어 보내왔다.”고 적어 놓고 있다.

묏버들 가려 꺾어 보내노라 임에게

주무시는 창밖에 심어 두고 보소서

밤비에 새잎 나거든 나인가도 여기소서

‘산에 있는 버들가지를 골라 꺾어 임에게 보내오니, 주무시는 방의 창문가에 심어두고 보십시오. 행여 밤비에 새 잎이라도 나거든 마치 나를 본 것처럼 여기소서.’ 임에게 보내는 지순한 사랑을 묏버들로 구상화 시켜, 비록 몸은 멀리 떨어져 있어도 임에게 바치는 순정은 묏버들처럼 항상 님의 곁에 있겠다고 다짐하며 연정가를 보낸 것이다.

그 후 두 사람은 소식이 끊긴 채 1년이 지났다. 그러다가 최경창이 병을 얻어 몇 달간 누워 있다는 소식을 전해들은 홍랑은 그 날로 한양 길에 올라 7일 밤낮을 걸어 서울에 도착했다. 한양에 온 홍랑은 최경창을 극진히 간호하였다. 1576년(선조 9) 봄, 사헌부는 최경창의 파직을 청하는 상소를 올린다. “최경창은 식견이 있는 문관으로서 몸가짐을 삼가지 않고, 북방의 관기를 불시에 데리고 와 사니, 이는 너무나 기탄없는 일입니다. 파직을 명하소서.” 그때는 최경창이 경성을 떠나 온지 2년이나 지났을 무렵이었다. 최경창은 당시의 상황을 이렇게 적고 있다. “을해 년에 내가 병이 들어, 봄부터 겨울까지 자리에서 일어나지 못했다. 홍랑이 이 소식을 듣고 7일 밤낮을 걸어 한양에 도착했다.” 병석에 누운 연인을 걱정해서 찾아 왔던 홍랑의 행동이 최경창을 파직으로 까지 몰고 간 것은, 그때의 시대 상황에 있었다. 최경창은 “그때 양계의 금이 있었고, 국상 때였다.”고 적어 놓았는데, ‘양계의 금’이란 함경도와 평안도 사람들의 도성 출입을 제한하는 제도를 말한다. 양계는 중국과 접경한 변방지역인데, 국방을 튼튼히 하기 위해서는 이 지역을 번성하게 만들 필요가 있었다. 그래서 양계인 들이 그 지역을 떠나 밖으로 나가는 것을 엄격하게 막았던 것이다. 그리고 최경창과 홍랑이 같이 있던 때는 명종 비 인순왕후가 죽은 지 1년이 채 안된 국상기간이었다. 이런 일들을 빌미로 최경창을 시기하던 이들에 의해 결국 최경창은 파직 당하게 되었고, 홍랑도 고향으로 돌아갈 수밖에 없었다. 경성에서 이별한 뒤 2년 만에 병석에 누운 최경창을 찾아온 홍랑, 그들의 두 번째 재회는 최경창의 파직과 이별로 끝이 나고 말았다. 눈물로 홍랑을 떠나보내며 최경창은 ‘송별(送別)’ 이란 제목으로 두 편의 한시를 지어 주었다.

말없이 유란(幽蘭)을 주노라

오늘 하늘 끝으로 떠나고 나면 언제 돌아오랴

함관령의 옛 노래를 부르지 말라

지금까지도 비구름에 청산이 어둡나니

옥 같은 뺨에 두 줄기 눈물 흘리며 봉성을 나서는데

새벽 꾀꼬리 한없이 우는 것은 이별의 정 때문이네

비단 적삼에 명마를 타고 하관 밖에서

풀빛 아스라한데 홀로 가는 것을 전송 하네

이별의 슬픔 속에 경성으로 돌아가며, 홍랑에게 준 송별 시 속에 담긴 것은 지극한 사랑이었다. 홍랑이 경성으로 떠난 후, 두 사람은 다시 만날 수 없었다. ‘학고재’ 자료에는 홍랑이 최경창의 병 소식을 듣고 7일 밤낮을 걸어 상경해서 만났다는 것까지만 전해지는데, 조선 중기 때의 학자 남학명(南學鳴 1654~?)의 문집 ‘회은집’에서 그 후일담을 찾아볼 수 있다. 고죽은 홍랑의 일로 면직당하고 변방의 한직으로 떠돌다가 1583년(선조 16) 마흔다섯의 나이로 객사하였다. ‘회은집’에는 “고죽의 후손에게 들으니 홍랑은 고죽이 죽은 뒤에 스스로 얼굴을 지저분하게 하고 파주에서 묘를 지켰다 한다. 임진왜란 중에는 고죽의 시고(詩稿)를 등에 지고 피난 가서 병화(兵火)에 소실됨을 피할 수 있었다.”라고 밝히고 있다. 홍랑이 자신의 얼굴을 흉하게 만들면서까지 절개를 지키고, 7년간 계속된 전란 중에 고죽의 유품을 지켜 낸 것은 지극한 사랑이 아니면 못할 일이었다.

‘회은집’에는 홍랑이 임종할 때 “나를 님 곁에 묻어 주오” 라는 유언을 남겼고, “홍랑이 세상을 뜨자 고죽의 산소 아래 장사를 지냈다.”고 하였다. 해주최씨 가문에서는 그녀의 아름다운 마음씨를 기리어 최경창 부부의 합장묘 아래 무덤을 만들어 주고, 지금까지도 해마다 제사를 지내오고 있다. 또 “그들에게는 아들이 하나 있었다.”고 적고 있는데, 아들의 이름은 ‘최 즙’ 이라고 전해진다. 엄격한 유교 정신이 가치관이었던 조선시대, 양반과 기생이라는 큰 신분 차이에도 불구하고 홍랑이 죽어서 양반의 선산, 최경창의 곁에 머물 수 있었던 것은 사람의 마음을 움직이는 사랑이 있었기 때문일 것이다. 그래서 두 사람의 사랑은 400년도 넘는 세월을 뛰어 넘어 지금까지 남아 전해지고 있다. 언제 태어나서 언제 죽었는지 확실치 않은 홍랑의 시가 조선중기의 것으로 알려 질 수 있었던 것은 최경창과의 사랑 이야기가 전해져 왔기 때문이다.

<고죽 최경창(孤竹 崔慶昌) (1539 중종34 ~ 1583 선조16)>

최경창은 1539년 9월 평안 병마절도사 수인(守仁)의 아들로 전라도 영암에서 출생하였다. 자는 가운(嘉運)이고 호는 고죽(孤竹)이다. 어려서부터 재질이 뛰어났고 박순의 문인이며, 백광훈과 함께 이후백, 양응정의 문하에서 공부하였다. 1568년(선조 1)증광문과을과로 급제하여 북평사가 되고, 예조. 병조의 원외랑을 거쳐 1575년에 사간원 정원에 올랐다. 1576년 영광군수로 좌천 되었는데 뜻밖의 외직을 받게 되어 관직에 뜻을 잃고 사직 하였다, 다음해 대동도찰방(大同道察訪)으로 복직하였다. 1582년 선조가 종성부사로 두 계급을 승진하여 하였는데, 이를 시기한 북평사의 무고한 참소가 있어 말썽이 되자 대간에서는 갑작스러운 승진을 문제 삼았다. 그 일로 다시 성균관 직강직의 명을 받고 상경하는 도중에 종성 객관에서 45세의 나이로 객사하였다.

학문과 문장에 능하여 20대 초반에 당대의 문인이었던 율곡 이이(栗谷 李珥), 구봉 송익필(龜峯 宋翼弼), 간이 최립((簡易 崔笠), 송강 정철(松江 鄭澈), 서익(徐益)등과 삼청동에서 교류하면서, 조선 중기 8문장으로 불리고 서화에도 뛰어난 재질이 있었다. 당시(唐詩)에 뛰어나 백광훈, 이달과 함께 삼당시인으로 불리었으며, 그의 시는 청절하고 담백하다는 평을 얻었고, 율곡 이이는 최경창의 시를 가리켜 ‘청신준일’하다고 평하였다. 숙종 때 청백리에 록선 될 만큼 청렴 했던 최경창은, 사후에 이조판서에 추증되었다. 강진의 서봉서원에 봉향되어 있으며, 홍랑과 고죽 최경창의 사랑 이야기가 전해지는 고죽집은, 손자 진해가 수집하고 1683년 증손 석영이 간행했다. 총 245수의 시가 실려 있으며, 홍랑의 시 ‘못 버들 가려 꺾어’와 이 시를 최경창이 한역한 번방곡(飜方曲)도 실려 있다. 규장각에 소장되어 있다.

<묘에서 지내는 시제에 참석해 보니>

년 전에 교하면 다율리에 있는 해주 최씨 선산에서 조상의 음덕을 기리는 시제에 참석한 적이 있다. 문중 회장과 종손 등 20여명이 넘는 후손들이 모여 묘제를 지내는 것이다. 후손들은 최경창과 부인 선산임씨 합장묘에 제를 올린 후, 홍랑의 묘에도 똑같은 음식을 차려 놓고 정성껏 제를 올렸다. 그러나 홍랑의 제례에는 축문을 읽지 않았다. 술도 석 잔을 올리지 않고, 한잔 술만 올리고, 제주도 종손이 아니고 문중을 대표해서 후손 중 한 사람이 맡아 하였다. 적실도 아닌데다가 기생제사에 종손이 제주가 될 수 없기 때문이라고 한다. 최경창부부 합장묘에서 제를 지낼 때나 홍랑의 묘에서 제를 지낼 때, 후손들은 혼백이 음복을 하는 동안 잠시 뒤 돌아앉았다가 일어서는 것이 특이했다.

묘제가 끝난 후 구경하던 나에게도 홍랑에게 올렸던 술 한 잔이 돌아 왔다. 술을 받아 마시니 홍랑의 제상에 놓았던 밤이며 대추까지 듬뿍 손에 쥐어 준다. 모든 순서가 끝난 후 음식을 거두어 묘 바로 아래 재실에서 점심을 먹는 자리까지 동행하였다. 이곳에서 8대째 살고 있다는 후손에게서 이런저런 얘기들을 들을 수 있었다. 최경창 부부 합장묘와 홍랑의 묘는 원래는 월롱면 영태리에 있었는데, 1969년 선산이 군용지로 선정 되어 지금의 자리로 이장하게 되었다고 하며 본래 있던 자리에는 미군부대가 들어섰는데, 지금은 부대도 떠나고 없다. 묘를 이장할 때, 홍랑의 무덤에서 옥으로 된 목걸이며 반지, 귀고리와 옷 등이 있었다는 얘기를 당시 이장(移葬)을 도와 일을 했던 그의 선친에게서 들었다는데, 이장을 하는 와중에 없어져버리고 지금 문중에 전해지는 유물이 없어 매우 안타깝다고 하였다.

묘는 산 중턱에 있지 않고 밭머리에 연해 있다. 또한 밭은 집 옆에 있어서 집지키는 흰둥이 누렁이들이 내가 묘로 올라 갈 때부터 사진을 다 찍고 나올 때까지 시끄럽게 짖어댔다. 그러나 두 시인의 아름다운 사랑이야기를 품고 있는 곳에 잠시 머무는 동안 그들의 기(氣)가 내게 전해져 왔는가. 오늘이 올 겨울 들어 가장 춥다고 하는데, 내 마음은 따스한 기운으로 훈훈했다.

-

글쓴날 : [16-02-03 22:54]