-

여말선초 많은 인물을 배출한 명문가 창녕 성씨 성여완의 가문

-

③ 창녕 성씨 문중

여말선초 많은 인물을 배출한 명문가

창녕 성씨 성여완의 가문

창녕 성씨(昌寧成氏)의 시조 성인보(成仁輔)

창녕 성씨의 시조는 고려 중기 때 창녕지방의 토호(土豪)였으며 향직의 으뜸인 호장 성인보(成仁輔)이다.

시조 성인보(成仁輔)는 지방 관리의 임무인 새해가 시작되는 정월 초에 대궐에 들어가 신년하례차 절을 올리는 예궐숙배(詣闕肅拜)를 위해 조정의 사신(朝正使)으로 송나라 도성에 들어갔다가 병으로 별세하였다. 고려의 조정에서는 우마차와 장례비를 하사했으나 아들 송국(松國}은 사양하고 지게로 몸소 시신을 지고 천리 길을 걸어 여러 날 만에 창녕 청산원에 이르렀다. 그곳에서 잠시 머물러 숙박을 하였는데 밤사이 눈이 온 후 아침에 보니 범의 발자국이 시신으로부터 서쪽 자그마한 산등성이로 이어져 있었다. 그리고 그 발자국이 멈춘 곳에는 쌓인 눈이 묘 자리만큼 전부 녹아있었다. 송국은 이곳이 바로 아버지의 산소를 쓸 곳이라고 생각해서 길일을 택해 안장하였다. 이곳이 지금의 창녕군 대지면 모산리 맥산이다.

창녕성씨 13파

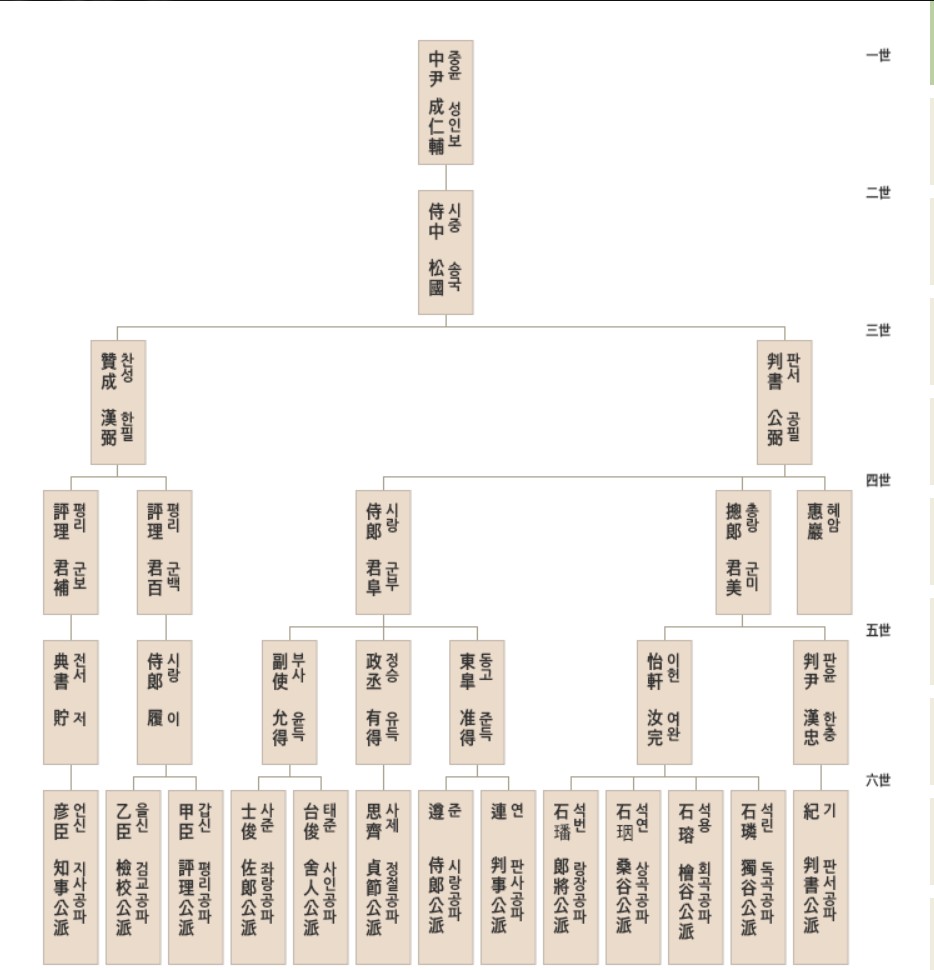

창녕 성씨는 고려말과 조선 전기의 대표적인 명문가였다. 창녕 성씨가 13개의 파로 나뉘어지게 된 것은 시조로부터 6세(世)가 되는 시기이다.

문하시중을 지낸 2세 송국(松國)이 판서공 공필(公弼)과 찬성공 한필(漢弼) 형제를 두었는데, 이 형제가 판서공파(判書公派)와 찬성공파(贊成公派)로 크게 나누어졌다. 판서공파에서는 6세(六世)에서 10파(十派)가 형성되었고 찬성공파에서도 6세(六世)에서 3파(三派)가 형성되어 도합 13파(十三派)가 되었다.

13개의 파중에 공필(公弼)의 손자 성여완(汝完)의 네 아들이 가장 현달한 파시조가 되었다. 성여완의 장남은 석린(石璘)으로 독곡공파(獨谷公派)로, 2남 석용(石瑢)은 회곡공파(檜谷公派), 3남 석연(石?)은 상곡공파(桑谷公派), 4남 석번(石?)은 낭장공파(郞將公派)로 분파했는데 이중에서 여말선초에 가장 인물이 많이 배출된 파는 회곡공파와 상곡공파이다. 성여완의 후손 중에는 사육신, 생육신, 동방18현, 대제학4명 등 감히 어느 가문도 넘겨다보기 힘들 정도로 학자와 충신이 많이 배출되었다.

성여완은 고려말 최고위 관직인 문하시중을 지냈다. 조선이 개국될 당시 고려에 대한 충정이 강했지만, 벼슬을 버리고 두문동으로 들어가 은신했던 두문 72현에는 들지 않았다.

그러나 고민을 많이 하다가 83세의 나이로 조선 개국의 신하되기를 사양하고 이성계에게 나이가 많으니 왕방산에 들어가 일생을 마칠 수 있게 해달라고 청을 올리고 물러나와 포천 왕방산에서 살다 그곳에 묻힌다.

성여완의 장남 성석린은 정몽주와 친구였는데 정몽주는 그의 집에서 술을 마시고 가다가 선죽교에서 피살되었다. 석린은 야은 길재와 목은 이색과 교류가 있었으나 조선 개국 후에는 삼은(三隱)과 노선을 달리 하여 조선 조정에 진출했다. 석린은 태종 때 영의정까지 지냈는데 태조 이성계와 오랜 친구였기에 태조가 함흥에 들어가 나오지 않을 때 함흥차사로 가서 마음을 돌리게 하고 함흥에서 살아온 유일한 사람이다. 초대 한성판윤(현재 서울시장)을 역임하였고, 사후 포천 왕방산을 바라보는 아버지 묘 옆에 와서 영면한다.

회곡공파(檜谷公派) 파시조 성석용(石瑢)

성석용(石瑢)은 성여완의(汝完)의 둘째 아들로서 고려말엽에 문과에 급제하여 밀직부사와 제학을 지내고 조선조에 들어와 강원, 경기 관찰사와 보문각대제학을 역임 하였다. 문장에 능했고 필법 또한 특출하였다. 서울에 경기중고교가 있었던 자리 화동 정독도서관 자리가 성석용이 살던 집터이다. 인근에 맹사성의 집이 있었고 형 석린의 집은 인근 교동의 헌법재판소 부근이었다.

성삼문이 유년기를 보낸 파평산 계묵이 마을의 유래

성석용의 큰아들 성달생(達生)과 관련하여 파주 파평산 자락의 성가터 지역에서는 다음과 같은 이야기가 구전으로 전해오고 있다.

1434년(세종 16년) 성달생의 부인 풍양 조씨가 59세에 사망하자 파주 천현면 금곡리 산 37-4 파평산 남록 관모봉 아래 묘를 쓰고 재실과 마굿간을 설치하는 한편 산소 수호와 시묘살이를 위해 아들 성승이 내려와 거주하였는데, 손자인 성삼문도 이곳에서 공부를 하도록 하고 하인과 시종을 두어 한양 청진동 집을 오르내리면서 살게 하였다는 이야기다.

또한 세종 17년(1435)부터 단종 1년(1453)까지 18년간에 걸쳐 성달생 묘 아래에 있던 재실터를 성부터(成富趾) 또는 성가터(成家趾)로 동네 주민들이 오늘날까지 불러 오고 있으며, 성달생의 묘소 산 너머 산골짜기에는 손주 성삼문이 공부하던 터가 있었는데 지금은 문수암이라는 암자가 자리를 잡고 있다. 이곳에서 성삼문이 공부를 하면서 먹을 갈아 글씨를 썼는데 붓을 시냇물에 씻어 흐르는 물에 검정물이 섞여 내려와 묵개울이라 하였으며, 아래 동네이름을 계묵이(溪墨洞)라고 불렀고 그 이름은 오늘날까지 불리워지고 있다.

만고의 충신 성삼문세조가 어린 조카 단종을 몰아내고 왕위를 찬탈한 계유정난 때 끝내 단종에 대한 충절을 버리지 않고 단종의 복위를 계획하다 발각되어 능지처첨을 당했던 사육신의 한 사람 성삼문은 충청도 홍주 노은동(현재 충남 홍성군 홍북면 노은리) 외가에서 태어났다. 강직한 군자의 기질을 보여준 그의 곧은 지조는 조선 선비의 의리정신을 만고에 보여주는 표상이라고 할 수 있다.

이 계유정난의 여파로 아버지 성승과 동생들 성삼빙, 성삼고, 성삼성 그리고 아들 성맹첨, 성맹평, 성맹종, 성헌, 성택, 갓난아들이 모조리 죽임을 당해 종손의 맥이 끊어졌다. 그리고 동생 성삼빙의 두 아들 성하, 성한도 죽임을 당했다. 또한 작은 할아버지 성개의 아들 성희도 김해로 유배를 갔다가 세상을 떠났고 성희의 아들 성담수는 벼슬을 단념하고 파주 문두리에 은거하여 독서와 낚시로 소일하며 생을 마쳐 생육신으로 일컬어진다.

세종조에 육진개척 등에 많은 공을 세웠고 판중추원사 등의 관직을 역임했던 할아버지 성달생의 묘도 파헤쳐져 실전되어 수백 년을 내려오다가 300여 년이 지나서야 신원이 되어 비석과 석물들을 찾아내어 파평면 두포리에 현재의 모습을 갖추었다. 아버지 성승의 묘는 충청도 홍주(洪州)노은동(魯恩洞)에 있다.

성삼문의 작은 아버지 성증의 두 아들 성삼석, 성삼구는 다행이 살아남아 후손이 이어져 내려오고 있으며 충남 당진에 터를 잡아 세계(世系)를 이어가고 있다.

상곡공파(桑谷公派) 파시조 성석연(成石?)

성여완의(汝完)의 세째아들로 고려말 우왕 3년 21세때 문과에 장원급제 하였고, 조선조에 들어와 태종 때 강원, 충청 관찰사를 거쳐 대사헌과 예문관 대제학을, 그리고 형조, 호조, 예조의 삼부판서를 역임하였다.

상곡공 석연의 후손들은 다행으로 사육신 사건의 화를 면하였고 성엄과 성염조가 다시 가문을 일으켜 이름난 학자와 고관대작이 많이 나왔다.

성석연은 성엄, 성억 두아들을 두었는데 큰아들 성엄은 사헌부감찰을 거쳐 경기·강원·황해도관찰사를 역임하였고 사헌부대사헌, 판한성부사, 동지중추원사에 이르렀고, 사후 영의정에 추증되고 창산부원군에 봉해졌다. 문산읍 내포4리에 묘가 있다.

성엄은 염조, 봉조, 순조 세 아들을 두었는데 맏아들 성염조는 승정원의 도승지를 거쳐 이조?병조·형조참판을 거쳐 한성부판사, 개성부유수에 올랐다. 시호는 공혜(恭惠)이며 아버지 묘역 아래에 묘가 있다.

성염조는 아들을 셋 두었는데 그중 셋째 아들이 당대의 석학 성현(成俔)이다. 성현(成俔)은 한문학의 대가로서 연산군 때 공조판서와 대제학을 겸하였으며 [악학궤범(樂學軌範)]을 편찬하여 음악을 집대성한 인물이다. 이외에 [용재총화],[허백당집], [부휴자담론(浮休子談論)] 등을 저술하여 여러 분야에 해박한 학자였다.

성현의 둘째 아들 성세창(成世昌)은 중종 때 이조,호조,예조,형조, 공조 5판서를 두루 지내고 홍문관과 예문관의 대제학을 한 다음 좌의정에 오른 인물이다. 아버지와 아들이 대를 이어 대제학을 지내서 당대 최고의 가문으로 일컬어졌다.

성엄의 둘째아들 성봉조(成奉祖)는 세조와 동서지간으로 성종 때 우의정을 하였다. 부인이 파평윤씨 윤번의 딸로 세조의 정희왕후 언니이다.

셋째 순조(順祖)의 아들 성준(成俊)은 연산군 때 영의정을 지냈지만 갑자사화 때 연산군 생모 윤씨 폐비사건에 연루되어 두 아들과 함께 죽임을 당하였다.

성석연의 둘째 아들 성억의 손자가 성수침이고 그 아들이 동방의 대유학자이며 당대 최고의 석학으로 문묘에 배향된 성혼(成渾)이다. 성수침의 동생 성수종 또한 대 유학자이며, 성혼의 아들 성문준도 상당한 경지에 이른 학자였으니 성억의 후손들은 학문으로 가문의 영예를 드높였다.

상곡공 석연의 후손들의 세거지는 파주, 진천, 괴산. 의성, 무안, 금능, 서산, 충주, 양주, 아산, 예산, 서울, 과천 등지로 퍼져나갔다.

창녕 성씨 파주 입향조

문산읍 내포리 안골마을과 당동2리 널다리마을의 창녕 성씨 상곡공파는 조선 초기에 입향하여 뿌리를 내렸다. 입향조 성염조(成念祖,1398~1450)는 상곡공 성석연의 손자로 파주지역을 개간하여 넓은 농장을 짓고 살았던 안목(安牧)의 증손 안종약(安從約)의 딸과 혼인하여 파주에 뿌리를 내렸다. 장인의 슬하에서 공부하고 급제하여 이조참판 및 병조·형조참판을 거쳐 한성부판사, 개성부유수를 지냈다. 안목은 문성공 안향(安珦)의 손자이다.

염조는 파주에 정착하여 임(任), 간(侃), 현(俔)의 세 아들을 두었는데, 문산읍 내포4리 안골마을에는 1남 문안공(文安公) 성임(成任)의 후손들이 뿌리를 내려 30여 호 살다가 지금은 15호가 거주하고 있다. 3남 성현의 후손은 몇 집 되지 않는다.

안골마을에는 입향조 성염조의 묘소가 있으며 상곡공파 선영이 조성되어 있다. 문산읍 당동2리 널다리마을에는 2남 진일제공(眞逸齋公) 성간(成侃)의 후손들이 20여 호 세계(世系)를 이어가고 있다.

이곳엔 창녕성씨 상곡공파의 선영이 매우 넓게 자리잡고 있는데 석연-엄-염조-임-세명-성근 으로 이어지는 종손집이 인근에 있다. 외부에 나가있는 장조카를 대신해 숙부인 성긍현씨가 이곳에 머물며 선조의 뜻을 받들며 선영을 돌보며 지내고 있다. 월롱면장을 역임하기도 한 성긍현씨는 “ 6.25전쟁 때 대대로 내려오던 집안의 많은 유물과 고문서 등을 잃어버린 일이 가장 안타깝다.”고 하면서, “훌륭한 선조를 모시는 일이 점차 젊은이들에게 관심을 받지 못하고 차츰 소홀해져가고 있는 듯 하여 이 또한 안타까운 일이다.”라고 하였다.

또한 “조선조에는 파주지역에서 훌륭한 인재가 많이 배출되었지만 현대에 들어와서는 파주출신의 인재가 거의 나오지 않고 있어 우리 가문에서 인재양성에 좀 더 힘을 써야 할 것”이라 하였다.

한편, 파평산 자락의 성수침(成守琛,1493~1564)의 경우엔 정치적인 영향으로 인한 은거나 복거의 형태의 입향으로 볼 수 있다. 조선 전기 명문 거족으로 자리 잡은 창녕 성씨 성여완(成汝完)의 가계는 이후 장남 석린(石璘)은 포천지역에, 석용(石瑢)은 파주로, 석연(石?)은 과천지역으로 확장해 나갔다.

이 가운데 파주에 정착하는 성수침은 성석연의 차남 성억의 5대손으로, 이 가계는 15세기에는 고양에 기반을 두고 있었다. 조선 중종·명종 때의 성리학자 성수침은 조광조(趙光祖)의 문인으로 기묘사화가 일어나 조광조와 그를 추종하던 많은 사림들이 처형 또는 유배당하자 청송이라는 편액을 내걸고 두문불출하였다. 이때부터 ?대학?과 ?논어? 등 경서공부에 전념하면서 임명되는 모든 벼슬을 사양하였다.

중종 38년 어머니가 동생인 성수영(成守瑛)을 따라서 관덕산으로 가게 되는데, 이때 성수침은 파주 파평산 아래 우계(牛溪) 주위에 복거[卜居-살만한 곳을 골라 정하다〕하면서 “죽우당(竹雨堂)”이라 이름 지었다.

성수침 가계가 파주지역에 정착을 시작한 배경은 바로 처가인 파평 윤씨 윤사원(尹士元) 집안과의 연관성 때문이었다. 그의 문하에서 아들 혼(渾)을 비롯한 많은 석학들이 배출되었다. 율곡2리 빙곡동마을에는 우계 성혼 쪽 후손들이 11집이 뿌리를 이어가고 있다. 2000년 통계자료에는 창녕 성씨가 파주시에 297가구 909명이 살고 있는 것으로 조사되었다.

-파주의 창녕성씨 인물-

성석용(成石瑢) ?~1403년(태종 3)

고려 말 조선 초의 문신으로 자는 자옥(自玉), 호는 회곡(檜谷)이다. 창녕부원군 성여완(汝完)의 아들이며 영의정을 지낸 석린(石璘)의 아우이다.

고려 우왕 때 문과에 급제하여 고려시대에는 동지경연사를 비롯하여 대언, 지신사, 밀직부사, 밀직제학 등을 역임하였다. 조선 건국에 공이 있어 원종공신의 녹권을 받았다. 벼슬은 대사헌을 거쳐 개성유후, 보문각대제학에 이르렀다. 사람됨이 순박하고 맑으며 말이 없이 벼슬에 마음을 다하여 봉직하였다고 하며 글씨를 잘 썼다고 한다. 시호는 문숙(文肅)이다. 묘는 실전되어 파평면 두포리에 단이 있다.

성달생(成達生) 1376년(우왕 2)~1444년(세종 26)

성석용(石瑢)의 맏아들이다. 1390년(공양왕 2) 생원시에 급제하고 문음(공신이나 전ㆍ현직 고관의 자제를 과거에 의하지 않고 관리로 채용하던 일)으로 벼슬에 나갔다. 1402년(태종 2) 조선시대 처음으로 실시된 무과에서 장원으로 급제하고 대호군에 승진되었다.

1407년 흥덕진병마사로서 그곳에 침입한 왜구를 격퇴하였고, 경상우도수군도절제사, 평안도도절제사를 거쳐 1427년(세종 9) 공조판서로 입조하였다가 진응사(進鷹使)가 되어 두 번째로 명나라를 다녀왔다. 그 뒤 함길도병마도절제사, 지중추원사 등을 역임하였다. 1444년(세종 26) 안질을 치료하기 위하여 충정도 초수리에 행차한 세종을 따르다 갑자기 죽었다. 능숙한 무예로 북변의 진수와 시위에 공헌함이 많았고, 필법에 뛰어났다. 시호는 양혜(襄惠)이며, 법원읍 금곡리에 묘가 있다.

성개(成槪) (? ~ 1440(세종 22)

대제학에 오른 성석용(石瑢)의 아들이다. 김종직의 문인으로 태종 때 문과에 장원급제하였다. 시강관을 지내고 경기도도관찰출척사를 거쳐 개성부유수가 되었다. 이후 병조참판겸 홍문관직제학에 이르렀다. 문장과 서법에 뛰어났다. 파평면 두포리에 묘가 있다.

성희(成熺) 생몰년 미상

자는 용회(用晦), 호는 인재仁齋이다. 관찰사를 지낸 성개(槪)의 아들이며 생육신 담수(聃壽)의 아버지이다.

학식·덕망·효행으로 천거되어 한성부참봉에 제수되었다. 1450년(문종 즉위년) 식년문과에 정과로 급제하여 승문원교리에 올랐다. 『세종실록』과 『문종실록』편찬에 참여하였다. 1456년(세조 2) 단종 복위 기도에 가담한 협의로 모진 고문을 받았으나 뜻을 굽히지 않았다. 김해로 귀양 간 지 3년 만에 풀려났으나 병으로 사망했다. 사후 예조참판에 추증되었고 창녕의 물계서원에 배향되었다. 저서로 『인재집(仁齋集)』이 있다. 파주읍 향양리에 묘가 있으며 월롱면 영태리에 택지가 있었다.

성담수(成聃壽) ?~1456년(세조 2)

단종을 위하여 수절한 생육신의 한 사람이다. 자는 이수(耳?), 호는 문두(文斗)이다. 아버지는 성희(熺)이며, 성삼문의 재종제이다. 천성이 조용하고 담박하여 세간의 명리에 욕심이 없었다.

1456년(세조 2) 성삼문 등 사육신이 단종 복위를 도모하다가 실패하여 처형되자, 그의 아버지도 친족이라는 이유로 연좌되었다가 3년 뒤에 풀려나서 공주로 돌아왔으나 병으로 세상을 떠났다. 그는 진사에 합격하였으나, 이 일에 충격을 받아 벼슬을 단념하고 선영이 있는 파주의 문두리에서 몽구정을 짓고 은거하였다. 단종 복위와 관련된 죄인의 자제에게는 전례에 따라 참봉 벼슬을 제수하여 그들의 거취를 살폈는데, 모두가 고개를 숙이고 직역(職役)에 복무하였으나, 그는 끝내 벼슬하지 않고 시와 낚시질로 소일하였다.

1782년(정조 6) 김시습·원호·남효온 등과 함께 이조판서로 추증되고, 세상에서 김시습·이맹전·원호·조려·남효온·성담수를 생육신이라 일컬어 함안의 서산서원에 함께 봉향하였다. 시호는 정숙(靖肅)이며, 파평면 두포리에 묘가 있다.

성엄(成?) 생몰년 미상

성석린의 아들이며 성염조의 아버지이다. 음사로 예안현감을 지내고 1400년(정종 2) 사헌부감찰을 거쳐 경기·강원·황해도관찰사를 역임하였다. 이어 사헌부대사헌, 판한성부사를 지내고 동지중추원사에 이르렀으나 1433년(세종 15) 병으로 사직하였다. 사후 영의정에 추증되고 창산부원군(昌山府院君)에 봉해졌으며, 시호는 공도(恭度)이다. 문산읍 내포4리에 묘가 있다.

성염조(成念祖) 1398년(태조 7)~1450년(세종 32)

성엄의 아들이며 이조판서 성세명(世明)의 아버지이다.

승정원의 동부승지·도승지를 거쳐 이조참판에 올랐다. 후에 병조·형조참판을 거쳐 한성부판사, 개성부유수에 올랐으나 말년에 병으로 사임하고 중추원지사에 임명되었다.

성품이 관대하고 사소한 예절에 구애받지 않았으며 겉과 속이 한결 같았다고 한다. 충성스럽고 정직하여 세종의 신임을 얻었다. 그러나 절제가 부족하여 경상도감사 때에는 가는 곳마다 잔치를 벌이고 술에 취해 그 직임을 다하지 못하였으며 재산을 모으는 데 힘을 써서 많은 비난을 받았다고 한다. 시호는 공(혜恭惠)이다. 문산읍 내포4리에 묘가 있다.

성임(成任) 1421년(세종 3)~1484년(성종 15)

자는 중경(重卿), 호는 일재(逸齋)·안재(安齋)이다. 성염조의 아들이다.

1453년(단종 1) 계유정란 때 세조를 도와 원종공신 2등에 책록되었다. 그 뒤 예문관직제학을 거쳐 판군기감사· 판사재감사를 역임하면서 『국조보감(國朝寶鑑)』 편찬에 참여하였다.

1461년(세조 7) 세조의 특별한 신임으로 이조참판에 제수되어 인사행정과 함께 악학도감제조를 겸하여 음률의 정비에 힘썼고, 『경국대전』 편찬에 참여하였다.

1466년 형조? 이조? 공조판서를 역임하였고, 신숙주의 추천으로 성균관에서 후진 양성에 이바지하였다. 지중추부사로 재직 중 병사하였다.

성품이 활달하고 식견이 풍부하며 글씨와 시문이 뛰어났다. 송설체 대가로 해서·행서를 특히 잘 썼으며, 글씨로는 원각사비, 한계미묘비, 최항신도비 등이 있고, 경복궁 전각과 문의 편액과 왕실의 사경(寫經) 등 국가적 서사(書寫)를 많이 하였다. 문집으로 『안재집(安齋集)』이 있다. 시호는 문안(文安)이며 문산읍 내포리에 묘가 있다.

성세명(成世明) 1447년(세종 29)~1510년(중종 5)

자는 여회(如晦), 호는 일로당(佚老堂)이다. 아버지는 성임이며, 어머니는 허말석(許末石)의 딸이다. 1495년 연산군 때 병조참지가 되어 폐비 윤씨의 추존을 강경히 반대하였다. 동부승지··도승지 등을 역임하고 개성부유수·형조참판 등을 거쳐, 1504년(연산군 10) 대사헌이 되었으나 갑자사화로 한성부좌윤으로 좌천되었다. 이듬해 진향사(進香使)로 명나라에 다녀와서 연산군에게 명나라 황제는 경연에 부지런히 임한다는 말을 하였다가 미움을 받아 파직되었다. 1506년 중종반정으로 다시 겸지춘추관사가 되어 『연산군일기』를 수찬하였다. 시호는 평안(平安)이다. 문산읍 내포리에 묘가 있다.

성간(成侃) 1427년(세종 9)~1456년(세조 2)

호는 진일재(眞逸齋)이다. 성염조의 아들이며, 유방선(柳方善)의 문인이다.

1441년(단종 1) 증광문과에 급제한 후 전농직장·수찬을 거쳐 정언에 임명되었으나 부임하기 전에 병으로 죽었다. 그는 특히 시부(詩賦)에 뛰어나 「궁사(宮詞)」, 「신설부(伸雪賦)」 등을 남겼으며, 패관문학에 속하는 「용부전(傭夫傳)」은 문학적 가치가 높은 작품이다. 저서로는 『진일재집(眞逸齋集)』이 있다. 문산읍 내포리에 묘가 있다.

성현(成俔) 1439(세종 21)~ 1504(연산군 10)

조선 전기의 대표적인 관료 문인으로 자는 경숙(磬叔)이고 호는 용재·허백당(虛白堂)·부휴자(浮休子)·국오(菊塢)이고, 시호는 문대(文戴)이다. 부친은 성염조(念祖)이다. 예문관 수찬(修撰)을 지냈고, 형 임(任)을 따라 명나라에 가는 도중 기행시를 지어 <관광록(觀光錄)>을 엮어 중국에서 이름이 났었다. 1475년 다시 한명회를 따라 명나라에 다녀와서 1476년 문과중시에 급제해 대사간 등을 지냈다.

1485년 천추사(千秋使)로 명나라에 다녀와 형조참판 등을 거쳐, 1488년 예조판서에 올랐다. 이 해 유자광 등과 <악학궤범(樂學軌範)>을 편찬했으며 관상감 등의 중요성을 역설해 격상시켰다. 연산군이 즉위하자 한성부판윤을 거쳐 공조판서로 대제학(大提學)을 겸임했다. 여말선초의 정치사·문화사에서 많은 인물을 배출한 명문의 후예로 비교적 평탄한 벼슬생활을 했으나 공신의 책봉에서는 빠지는 등 정치의 실권과는 거리가 있었다. 죽은 지 수개월 후 갑자사화가 일어나 부관참시(무덤을 파고 관을 꺼내어 시체를 베거나 목을 잘라 거리에 내거는 극형) 당했다.

왕명에 따라 유자광 등과 <쌍화점(雙花店)> 등 고려가사를 바로잡았으며 글씨를 잘 썼다.

그는 글에서 사회 현실에 대한 명확한 의식을 바탕으로 하여 관리나 승려 등의 부패와 횡포를 비난하고, 그들로 인해 고통 받는 백성들의 실상을 묘사했다.

우리나라의 풍속을 소재로 한 국속시(國俗詩) 계열의 작품을 썼으며, 문장, 시, 그림, 인물, 역사적 사건 등을 다룬 잡록 형식의 문집 《용재총화》는 조선 전기의 정치·사회·제도·문화를 살피는데 중요한 자료가 되고 있다.

뒤에 신원이 회복되고, 청백리에 녹선 되었다. 《허백당집(虛白堂集)》 《풍아록(風雅錄)》 《부휴자담론(浮休子談論)》 《주의패설(奏議稗說)》 《태평통재(太平通載)》 등 많은 저서가 있다. 내포리에 묘가 있다.

성세창(成世昌)1481(성종 12)∼1548(명종 3)

1517년 홍문관 직제학으로 있을 때 조광조 등이 현량과를 실시하려 하자, 그 폐단을 지적하고 불가함을 주장했다. 1519년 정국이 위태롭게 되어가자 신병을 이유로 파주의 별장에 거처하면서 화를 피했다.

정광필이 영의정이 되면서 예조? 이조참판이 되어 기묘사화에 죄를 입은 사람들을 등용시키는 데 힘썼다. 형조? 예조·호조판서를 거쳐 의정부 우찬성에 올랐다.

1545년(인종 1) 우의정으로서 사은사가 되어 명나라에 갔다가 돌아오는 도중 좌의정으로 임명되었고, 홍문관대제학·예문관대제학·지성균관사 등을 겸임했다. 학식과 문장이 뛰어나 오랫동안 홍문관에서 봉직했으며 문형(文衡)을 맡아 많은 선비들의 존경을 받았다. 필법에 뛰어났고 글씨·그림·음률에 정통하여 3절(三絶)이라 불렸다.

성세순(成世純) 1463년(세조 9)~1514년(중종 9)

자는 태순(太純)이다. 성석연의 둘째아들 성억의 증손이다.

연산군 때 대사간, 우승지, 사간, 대사성 등을 거쳤다. 이때 연산군이 형벌을 남발하여 무고하게 해치자 간관으로서 이를 과감하게 직간하였다. 전라도.충청도 관찰사와 호조.공조,형조,이조참판을 역임하였고 중종 즉위 후 대사헌을 지냈다. 성품이 민첩하고 도량이 넓었으며 조그만 허물도 용납하지 않았다고 한다. 시호는 사숙(思肅)이며. 파주읍 향양2리에 묘가 있다.

성수침(成守琛) 1493년(성종 24)~1564년(명종 19)

자는 중옥(仲玉), 호는 청송(聽松)·죽우당(竹雨堂)·파산청은(坡山淸隱)·우계한민(牛溪閒民)이다. 성세순의 아들이며 성수종의 형이다.

조광조의 문인으로 1519년(중종 14)에 현량과에 천거되었으나, 기묘사화가 일어나 조광조와 그를 추종하던 많은 사림들이 처형 또는 유배당하자 벼슬을 단념하고 청송(聽松)이라는 편액을 내걸고 두문불출하였다. 이때부터 과거를 포기하고 『대학』과 『논어』 등 경서 공부에 전념하였다.

1541년 후릉참봉에 임명되었으나 사양하고 어머니를 모시고 처가가 있는 우계(牛溪)에 은거하였다. 1552년(명종 7) 내자시주부·예산현감·토산현감·적성현감에 임명되었으나 모두 나가지 않았다. 그가 세상을 떠났을 때 집안이 가난하여 장례를 지낼 수 없을 지경이었는데, 사간원의 상소로 국가에서 관과 쌀, 인부 등을 지급하여 주고 좌의정에 추증하였다.

그의 문하에서 아들 성혼을 비롯한 많은 석학들이 배출되었다. 파주의 파산서원과 물계의 세덕사에 제향되었다. 저서로는 『청송집(聽松集)』이 있으며, 시호는 문정(文貞)이다. 파평면 늘노리에 택지가 있었다. 묘는 파주읍 향양리에 있으며 아들인 우계 성혼의 묘가 동쪽 위에, 동생 성수종의 묘가 남서쪽 아래에 있다.

성혼(成渾) 1535년(중종 30)~1598년(선조 31)

자는 호원(浩原), 호는 묵암(默庵)·우계(牛溪)이다. 성수침의 아들로 서울 순화방(지금의 순화동)에서 태어났으며, 파주 우계에서 거주하였다.

1551년(명종 6) 생원·진사의 초시에 모두 합격하였으나 복시에 응하지 않고 학문에만 전념하였다. 그해 겨울에 백인걸의 문하에서 『상서(尙書)』를 배웠다. 1554년 같은 고을의 이이(李珥)와 사귀게 되면서 평생지기가 되었으며, 1568년(선조 1) 이황(李滉)을 만나 깊은 영향을 받았다.

1568년(선조 1) 2월 경기감사 윤현(尹鉉)의 천거로 적성현감 등에 제수되었으나 모두 사양하고, 조헌(趙憲) 등 사방에서 모여든 학도들의 교훈에 힘썼다. 그는 「서실의(書室儀)」 22조를 지어 벽에 걸어놓고 학생을 지도하였으며, 공부하는 방법에 관한 주자의 글을 발췌하여 읽히기도 하였다. 1572년(선조 5) 여름에는 이이와 9차에 걸쳐 서신을 주고받으면서 사칠이기설(四七理氣說)을 논하였다.

과거 출신이 아닌 사람으로서 기묘사화 이후 처음 사헌부지평 등에 제수되었지만 그는 모두 사임하였다. 그 뒤 지평, 예빈시판관, 장악원첨정 등으로 계속 불렀으나 나가지 않았다. 1581년(선조 14) 정월 종묘령(宗廟令)으로 체임되었고 특별히 경연에 출입하도록 명을 받았다. 그 뒤 전설사수, 충무위사직에 제수되었다. 그는 경연석상에서나 상소로 계속 퇴임을 청해 선조의 윤허를 받고 고향으로 돌아왔다.

그 후 율곡 이이가 이조판서로 있으면서 상경을 권유했고 곧 이조참판에 특배되었다. 이이가 죽자 사직을 청하였으나 허락되지 않고 동지중추부사를 맡았으며, 그해 7월에 파산으로 돌아와 사직소를 올렸다.

임진왜란이 일어나자 선조가 의주에서 의정부우참찬에 특별히 임명하여 「편의시무 9조(便宜時務九條)」를 올렸으며, 이어 대사헌을 지냈다.

1593년에 잦은 병으로 선조가 서울로 환도할 때 따르지 못하였고, 율곡이이가 설립한 석담정사(石潭精舍)에서 지내다 서울로 들어와 비국당상·좌참찬에 있으면서 「편의시무 14조」를 올렸으나 이 건의는 시행되지 못하였다. 1595년(선조 27) 2월 파산의 고향으로 돌아왔다. 저서로는 『우계집(牛溪集)』, 『주문지결(朱門旨訣)』, 『위학지방(僞學之方)』이 있다.

그가 죽은 뒤 1602년(선조 35) 기축옥사와 관련되어 삭탈관직 당했다가 1633년(인조 11) 추증되었으며, 문간(文簡)이라는 시호가 내려졌다. 1681년(숙종 7) 문묘에 배향되었고, 1689년 한때 출향(黜享)되었다가 1694년(숙종 20) 다시 승무(陞?)되었다. 묘는 파주읍 향양리에 있다.

권효숙 (첨파역사문화연구회 회장)

jeenine@naver.com -

글쓴날 : [15-06-12 12:05]