-

의성 허준과 뛰어난 문장가를 배출한 양천 허씨 판도좌랑공파 문중

-

의성 허준과 뛰어난 문장가를 배출한

양천 허씨 판도좌랑공파 문중

허씨(許氏) 성(姓)의 연원

허씨(許氏) 성의 연원은 멀리 가락국(駕洛國)의 시조인 김수로왕(金首露王)의 왕비인 보주태후(普州太后) 허황옥(許黃玉)에 두고 있다.

허황옥은 원래 인도의 아유타국(阿踰陀國)의 공주로서 16세에 배를 타고 지금의 경남 창원시 웅동면 앞바다에 이르러 김수로왕의 영접을 받고 보주태후가 되었다. 그 후 아들 10명을 두었는데, 허왕후가 자기 성이 이어지기를 간청하자 수로왕은 맏아들태자(太子) 거등(居登)은 김씨로 왕통을 잇게 하고, 두 왕자에게는 허씨(許氏)로 성을 내리니 허씨 성은 수로왕비 허황옥의 성을 따르게 한 데서 유래한다. 나머지 일곱 왕자는 불가에 귀의하여 하동칠불(河東七佛 : 경남 하동에 七佛寺가 있다)로 성불하였다고 전한다.

가락국 10대 구형왕[仇衡王 : 양왕(讓王)] 12년(서기 532년)에 신라에 합병되니 자손들이 사방으로 흩어지고 그 후 고려초에 와서 거주지에 따라 공암(孔巖), 태인(泰仁), 하양(河陽), 김해(金海)로 분관되었으니 공암은 곧 양천(陽川)이다.?공암(孔巖) 즉, 양천허씨(陽川許氏) : 시조는 수로왕의 30세손인 허선문(許宣文)

?태인허씨(泰仁許氏) : 시조는 수로왕의 30세손인 허사문(許士文)

?하양허씨(河陽許氏) : 시조는 수로왕의 33세손인 허강안(許康安)

?김해허씨(金海許氏) : 시조는 수로왕의 35세손인 허염(許琰)또 인천 이씨(仁川李氏)도 허씨에서 갈려나온 성씨이다. 따라서 김해김씨, 허씨, 인천이씨는 이성동족(異姓同族)으로 한 핏줄이라 할 수 있다.

신라 경덕왕(756년)때 허기(許奇)가 사신으로 당나라에 갔을 때 마침 안녹산(安祿山)의 난이 일어나자 현종(玄宗)을 호종하여 그 공으로 당나라 황실의 성인〈李氏〉를 사성받고 소성백(邵城伯:소성백은 지금의 仁川)에 봉해져 인천이씨의 연원을 이루게 되었다.

양천허씨의 시조 허선문(許宣文)

허선문은 가락국 보주태후 허황후의 30세 손으로 공암현(孔巖縣)에 오랫동안 살면서 농사에 힘써, 지역의 호족으로 영향력을 행사하며 살았다. 이 당시는 후삼국이 겨루고 있을 대인데 마침 고려 태조 왕건이 후백제의 견훤을 정벌키 위해 남쪽으로 향하던 중 식량이 떨어지고 병마가 매우 피로하여 사기가 저하되어 있었다.

이 때 허선문이 기꺼이 마필과 식량을 내주어 왕건의 군대는 사기 충천하여 견훤을 무찌르고 마침내 승리함으로써 고려 건국에 큰 힘을 보태게 되었다.

이에 왕건의 그를 고려개국벽상공신 공암촌주에 봉하여 공암땅을 식향으로 하사하니 이로 말미암아 관적을 공암허씨로 한 것이다. 공암은 후에 양천으로 개칭하여 양천허씨가 되었다.

그 뒤 고려 충렬왕 묘정배향공신 10세 문경공 공(珙)에서 동주사공 정(程), 판도좌랑공 관(冠), 대제학공 부(富)의 3계파로 분파되었다.

양천허씨는 고려조와 조선조를 통해 정승 16인, 중추원사 6인, 학사 9인, 호당과 청백리 각 7인, 공신 10인, 봉군 30인 등 문형과 옥당을 배출하여 적은 인구이면서도 명문벌족을 이루었다.

형제가 정승으로 청백리로 이름난 허종과 허침, 대문장가로 이름을 떨친 허엽과 허성, 허봉, 허균, 허난설헌, 불명의 명저 동의보감을 저술한 의성 허준, 높은 학문으로 정승에 오늘 허욱, 허적, 그리고 학문과 문장, 서예에 뛰어나고 유림의 도덕군자로 추앙받는 미수 허목, 병자호란 때 광주 쌍령에서 순절한 허완, 고종 때 성리학자 허전, 서화가 소치 허연, 미산 허연, 남농 허건, 의재 허백련 등이 모두 양천허씨를 빛낸 인물들이다.양천 허씨(陽川許氏)의 파주 입향

양천 허씨는 고려 목종(穆宗) 때 내사사인·지제고·태자사의 등을 지낸 허원(許元)과 증손 허정(許正)이 예부상서를 지낸 후 태자재보(太子太保)에 이르는 등 관직생활을 하면서 장단에 세거한 것으로 보인다. 그 후 많은 후손들이 장단에 집성촌을 이루고 살아왔다. 해방 후 장단군 대강면 독정리(篤正里)에 30호, 우근리(禹勤里)에 66호 등 양천 허씨들은 이곳에서 누대를 이어왔으나, 지금 이곳은 비무장 지대로서 후손들은 6.25 전쟁 이후 모두 피난을 나가서 각지로 흩어졌다. 대강면의 양천허씨들은 주로 서울에 많이 거주하고 있으며(26가구), 파주와 연천에 각 1가구, 기타지역에 5가구가 살고 있다.

이들은 매년 9월이면 연천군 백학면 백연리 두류봉 최전방 철책선 아래에서 망향제를 올리는데 이곳에서 고향땅이 보이기 때문이다. 묘소가 바라보이는 곳에 땅을 사서 여러 선영들과 함께 단을 만들어 놓고 시제를 지낸다고 한다.

교하읍 신촌리 양천 허씨 교위공파는 허추(許?)를 파시조로 하고 있다. 허추는 판도좌랑공 허관의 8대 손으로 형제 청백리 정승 허종,허침 중 장남 허종의 셋째아들이다.

신촌리에는 10대조 률(慄)이 약 300년 전에 입향을 했다고 한다. 률과 칙 형제와 사촌형제 항, 장 이렇게 4명이 김포에서 배를 타고 와서 신촌리에 와서 정착했는데 강섶에 움막집을 짓고 살았다는 움터가 지금도 남아 있다.

률의 묘소는 장단군 대강면 우건리에 있는데 지금은 연천군 백학면으로 군사분계선 부근이라 들어갈 수 없다.

신촌리에는 양천 허씨들이 예전에는 70여 호 살았으나 지금은 줄어 40호 정도가 뿌리를 내리고 살고 있다. 교하읍 송촌리에는 6.25전쟁 때 장단에서 피난하여 새롭게 집성촌을 형성한 허씨들이 살고 있다. 2000년 통계자료를 보면 양천 허씨는 파주시에 253가구 792명이 거주하는 것으로 되어있다.

교하 신촌리의 양천허씨 판도좌랑공파 문중 사당

명의 허준의 고향은 장단군 대강면 우근리

세계문화유산에 등재된 <동의보감>을 저술한 명의 허준의 묘가 진동면 하포리 129번지에 있는데 이곳은 문중 묘역은 아니며, 허준의 어머니 묘와 허준부부의 묘만 있다. 허준은 양천허씨 시조의 11世 판도좌랑공 관(冠)에서 분파하여 12세손에서 영월공(寧越公) 서(舒)로부터 다시 분파되는 영월공파 5세손으로서 그의 고향은 대성동 부근 비무장지대안에 있는 마을이라고 한다(양천허씨 장단군민회 前대강면장 허병복씨 증언)

허준 선조의 묘소는 우근리를 중심으로 하여 도보로 1시간을 전후로 한 지역에 몰려 있다.

시조 허선문의 아들 현(玄)이 소부감(나라의 중요 물건보관창고를 관리하는 관청)의 소감(고려 관직.종4품)을 역임했고 손자 원(元)이 예빈성(국빈을 접대하는 관청)의 경(卿)을 역임한 것으로 보아 그의 아들부터는 개성에 기반을 가졌던 것으로 보인다. 허선문으로 부터 14세 허금(許錦)까지는 고려시대에 태어나서 고려시대에 사망 하였다. 그런데 시조로부터 9세까지의 묘소는 전하지 않는다. 시조의 10세손 허공(許珙)은 충렬왕 때 추밀원지사와 지공거. 밀지사판사를 지냈으며 허공의 세 아들 정, 관. 부의 후손들이 퍼져 각계파로 분파되었다. 허공의 묘는 경기 파주시 진서면 어룡리에 있다.

12세손 허백(許伯)은 판도좌랑공 관의 아들로 개성부 전포에 묘가 있다. 14세손 허금(許錦)은 개성부 승제문밖 외수우리 다대동, 14세손의 부인 원주원씨는 장단군 대강면 우근리에 묻혔다. 16세손 허비(許扉)와 그의 부인 전의이씨는 장단군 대강면 해공에, 18세손(허균의 조부) 허곤(許琨: 1468∼1523)은 장단군 임진면 북백목동에 묻혔다.

허준의 모친과 허준, 그리고 허준의 9세손 허규(許?: 1790∼?)까지 대대로 장단군 진동면 하포리에 묘소가 있다. 즉, 고려의 도읍지는 개성이고, 허준의 직계 조상들로 묘소가 전하는 모든 분들이 개성 주변과 장단에, 그리고 허준의 모친과 허준, 허준의 직계 자손 거의 대부분이 장단에 묻힌 것을 보아, 허준은 장단군 대강면 우근리에 세거(世居)하던 양천 허씨임이 분명하다.

율곡 이이가 태어나긴 강릉 오죽헌에서 태어났고 조선조 관리였던 아버지로 인해 왕궁 부근인 삼청동에서 살았지만, 그의 본적과 고향은 파주 파평면 율곡리인 것처럼 허준의 경우도 관직 생활로 인해 서울에서 살았지만 그의 고향은 개성 인근 장단 지역 현재 판문점 옆 대강면 우근리였던 것이다. 장단 지역에서 양천 허씨가 6.25 전쟁 전에 100여 가구가 집성촌을 이루어 살았다는 것은 결코 무시할 수 없는 사실이다.

대개의 경우 선산(先山)에서 10리를 전후로 한 거리에 그 선산과 관련된 자손 들이 살았다. 조선시대에 선산이란 대개의 경우 공을 세운 신하에게 하사한 땅인 경우가 많으므로, 선산은 가문의 근거지이며, 그 주변에 사는 자손들에 의하여 지켜져 왔다. 이러한 상황에서 보았을 때 허준의 고향은 당연히 장단군 대강면 우근리로 확인 된다.세계기록문화유산 『동의보감』을 저술한 의성 허준(許浚) 1539년(중종34)∼1615년(광해군7). 조선 중기의 어의(御醫). 자는 청원(淸源), 호는 구암(龜巖). 시조로부터 20세손이다.부인은 안동김씨. 할아버지 허곤(許琨)은 무과출신으로 경상도우수사를 지냈고, 아버지 허론(許?)도 무관으로 용천부사를 지냈다. 어머니는 일직손씨(一直孫氏=安東孫氏)이며 배위는 정경부인 안동김씨(安東金氏)이다.그런데 그는 무과에 지원하지 않고 29세인 1574년(선조 7)의과에 급제하여 의관으로 내의원(內醫院)에 봉직하면서 내의·태의·어의로서 명성을 높였을 뿐 아니라 『동의보감』을 편술하여 우리나라 의학의 실력을 청나라 및 일본에까지 과시하였다. 1575년 2월에 어의로서 명나라의 안광익(安光翼)과 함께 임금의 병에 입진(入診)하여 많은 효과를 보게 하였으며, 1578년 9월에는 내의원첨정으로 당시에 새로 출판된 『신간보주동인수혈침구도경 新刊補註銅人?穴鍼灸圖經』을 하사받았다. 1581년에 고양생(高陽生)의 원저인 『찬도맥결(纂圖脈訣)』을 교정하여 『찬도방론맥결집성(纂圖方論脈訣集成)』

장단군 진동면 하포리의 허준 묘역

4권을 편성하여 맥법진단의 원리를 밝혔다. 1587년 10월에 어의로서 태의 양예수(楊禮壽)·이공석(李公글)·남응명(南應命) 등과 함께 입진하여 1590년 12월에 왕자의 두창(痘瘡)이 쾌차하였으므로 당상관으로 가자(加資)를 받았다. 그리고 1592년에 임진왜란이 일어나면서 허준은 선조의 피난지인 의주까지 호종하여 왕의 곁을 조금도 떠나지 않고 끝까지 모셔 호종공신(扈從功臣)이 되었으며, 그뒤에도 어의로서 내의원에 계속 출사하여 의료의 모든 행정에 참여하면서 왕의 건강을 돌보았다.그러던 중 1596년에 선조의 명을 받들어 유의(儒醫) 정작, 태의 양예수·김응탁(金應鐸)· 이명원(李命源)·정예남(鄭禮男) 등과 함께 내의원에 편집국을 설치하고 『동의보감』을 편집하기 시작하였으나 그 다음 해에 다시 정유왜란을 만나 의인(醫人)들은 사방으로 흩어지고 편집의 일은 중단되었다. 그 뒤 선조는 다시 허준에게 명하여 단독으로 의서편집의 일을 맡기고 내장방서(內藏方書) 500권을 내어 고증하게 하였는데, 허준은 어의로서 내의원에서 의무에 종사하면서 조금도 쉬지 않고 편집의 일에 전심하여 10여년 만인 1610년(광해군 2)에 완성을 보게 되었는데, 25권 25책이다.

『동의보감』은 그 당시의 의학지식을 거의 망라한 임상의학의 백과전서로서 내경(內景)·외형(外形)·잡병(雜病)·탕액(湯液)·침구(鍼灸) 등 5편으로 구성되어 있다. 이 책은 우리나라의 의학실력을 동양 여러 나라에 드러나게 한 동양의학의 보감으로서, 출판된 뒤 곧 일본과 중국에 전해져서 오늘에 이르기까지 계속 출판되어 귀중한 한방임상의학서가 되었다. 허준은 [동의보감] 이외에도 많은 의방서 등을 증보 개편하거나, 또는 알기 쉽게 한글로써 해석, 출판하였다.

1601년 세조 때에 편찬한 [구급방(救急方)]을 [언해구급방(諺解救急方)]으로 주해하였으며, 임원준(任元준)의 [창진집(瘡疹集)]을 [두창집요(痘瘡集要)]로 그 이름을 바꾸어 언해, 간행하였으며, 1608년에는 노중례(盧重禮)의 [태산요록(胎産要錄)]을 [언해태산집요(諺解胎産集要)]라는 이름으로 간행하였다. 그리고 1612년에는 당시 유행하던 전염병들을 구제하기 위하여 [신찬벽온방(新纂癖瘟方)] 1권과 [벽역신방(癖疫神方)] 1권을 편집하여 내의원에서 간행, 반포하게 하였다.

전자인 [신찬벽온방]은 그 전해 12월에 함경도와 강원도 양도에서 온역(瘟疫)이 유행하여 남으로 내려와서 각 도에 전파되므로 이미 전해오던 [간이벽온방(簡易癖瘟方)]을 다시 알기 쉽게 개편한 것이며, 후자인 [벽역신방]은 그해 12월에 각 지방에서 발진성(發疹性)의 열병인 당독역(唐毒疫)의 유행을 방지하기 위하여 편집하였다. 이러한 의방서들의 편찬은 [동의보감]과 함께 우리나라 명의로서의 관록을 더욱 자랑할 수 있게 하였다. 그리고 허준은 내의·태의·어의로서 선조의 총애를 계속 받아왔다. 1601년에는 내의로서 정헌대부· 지중추부사를 서임하였고, 1604년 6월에는 충근정량호성공신(忠勤貞亮扈聖功臣)3등에 복명하면서 숙마(熟馬) 한필을 하사받았으며, 1606년 정월에 양평군 정일품 보국숭록대부를 가자(加資)받았다.

그런데 종래 우리나라의 계급으로는 의업은 중서급(中庶級)에 속하였는데, 허준이 대신들과 계급을 같이하는 동반(東班)의 부군(府君)과 보국(輔國)의 지위를 가지게 됨으로써 사간원과 사헌부에서 여러 차례에 걸쳐 개정할 것을 계청하였다. 처음에는 그럴 필요가 없다는 것을 고집하였으나 선조도 끈질긴 계속적인 계청에 할수없이 그 가자를 한때 보류하도록 하였다.

1607년 11월에 선조의 환후가 점차로 위독하게 되어 그 다음해 2월에 승하 했을 때까지 허준은 입진의 수의(首醫)로서 다른 어의들을 독려하여 어약을 논하는 모든 일을 전담하였다. 광해군이 왕위에 오른 뒤에도 어의로서 왕의 측근에서 총애를 받아왔다. 선조가 승하한 뒤 종래의 예에 따라 주치의 수의에게 책임을 물어 형식적으로 대죄(待罪)를 하게 되었으나 광해군의 만류로 사면되었다.

1615년 8월에 77세를 일기로 별세하게 되자, 호성(扈聖)공로의 어의로서 선조가 일찍이 보류하였던 부원군과 보국의 가자를 추증하였다. 이로서 허준은 의인으로서 최고의 명예인 당상의 부군과 보국의 지위를 가졌다.

2003년 2월 20일 정부에서 우리나라 과학사를 통하여 훌륭한 업적을 남긴 과학기술인의 발자취를 소개, 영구 전시보존하기 위하여 "과학 기술인 명예의 전당"을 건립하여 의학 부분에 양평군 허준(陽平君 許浚) 선조를 선정하고 모셨다. 또한 2009년 7월 31일 칼리브해 바베이도스 수도 브릿지타운에서 유네스코는 우리나라의 동의보감 초간본을 세계기록유산으로 등재했다. 의성 허준(1539-1615)이 조선조의 선조의 명을 받아 편찬한 동의보감이 의학서적으로는 세계 최초로 유네스코 세계기록유산(Memory of the world)이 됐다.

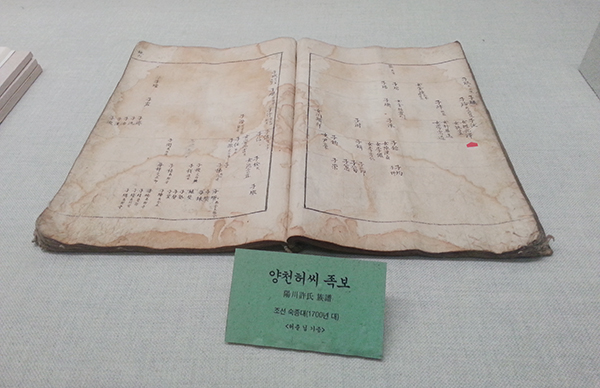

허준의 묘는 위치가 파악되지 않다가 1991년 9월 30일 『양천허씨족보』에 기록된 “진동면 하포리 광암동 선좌 쌍분”이라는 내용을 바탕으로 조사한 결과로 확인되었다. 묘역은 약 50평의 규모로 우측 묘는 부인 안동 김씨의 묘로 추정된다. 이들 두 묘 위쪽으로 허준의 생모 묘로 추정되는 묘가 한 기 더 있다.

묘소에는 묘비, 문인석, 상석, 향로석 등이 배치되어 있으며 원래의 묘비는 두 쪽으로 파손되어 땅속에 매몰되어 있었다. 발굴 당시 원비의 마모된 비문 가운데 ‘陽平□ □聖功臣 □浚’이란 글자가 새겨져 있어서 선생의 묘인 것이 밝혀졌다.

민통선 내 허준의 후손들

의성 허준(1539~1615; 陽平君)의 아들 겸(謙; 21世)에서 6대손 흡(翕; 26世)까지 면천(免賤)하고 대를 이어 벼슬과 군호를 받았다.

허겸(許謙; 21世) 허준의 아들인 겸(謙)은 음사(蔭仕)로 종2품의 가의(嘉義)에 올랐으며 파주목사(坡州牧使)를 지냈고 파릉군(巴陵君)에 봉해졌다.

아버지는 양평군 허준(許浚)이고 어머니는 정경부인 밀양손씨(密陽孫氏)이며 배위는 청주한씨(淸州韓氏)다.

묘는 경기 파주시 진동면 하포리 선영에 있으며 부인과 합장묘이다 허안(許晏; 22世)허준의 손자인 안(晏)은 부사과(副司果)를 지냈는데 연유를 알 수 없으나 후손 중에서 유일하게 봉군을 제수(除授)한 기록을 찾을 수 없다. 배위는 제주고씨(濟州?氏)이며 묘는 선산에 부인과 합폄(合?)으로 되어 있다. 허진(許?; 23世)허준의 증손인 진(?)은 파춘군(巴春君)에 습봉되었고 배위는 강릉김씨(江陵金氏)이다. 묘는 선산에 있다. 허육(許堉; 24世)허준의 현손인 육(堉)은 자는 보(堡)이며 가선동추(嘉善同樞)로 양흥군(陽興君)에 습봉되었다. 신미(辛未) 11월 20일에 탄생하고 병술(丙戌) 6월 25일에 졸하였다. 배위는 평산신씨(平山申氏)이며 묘는 진동면 아야곡(阿也谷)에 합봉(合封)이다. 허선(許銑; 25世)허준의 5대손인 선(銑)은 처음 가선(嘉善)이 주어졌으며 양원군(陽原君)에 습봉되었다. 묘는 선산인 진동면 하포리 부곡(附谷)이다 배위는 창원성씨(昌原成氏)이다. 허흡(許?; 26世)허준의 6대손 흡(翕)은 가선동추(嘉善同樞)로 양은군(陽恩君)에 습봉되었다. 신해(辛亥) 8월10일에 탄생하고 임자(壬子) 정월 27일에 졸하였다. 묘는 아곡(阿谷)에 있다. 배위는 진주정씨(晋州鄭氏)로 신해(辛亥) 10월 18일에 생하고 병신(丙申) 4월 5일에 졸하였으며 묘는 아곡 국내(局內)의 술좌(戌座)에 있다.양천 허씨 파주 인물들

허금(許錦,1340년(충혜왕 복위 1)~1388년(우왕 14))

고려 말기의 문신으로 , 자는 재중(在中0, 호는 야당(?堂)이다. 지신사를 지낸 경(絅)의 아들이다.

1357년(공민왕 6) 문과에 급제하여 교서교감에 임명되고 예의정랑에 올랐다. 우왕 대에 좌상시를 거쳐 전리판서에 이르렀다. 평소 온화한 인품으로 많은 선행을 베풀었다. 시호는 문정(文正)이다. 장단에 묘가 있다.허로(許輅,1598년(선조 31)~1637년(인조 15))

조선 중기의 무신으로 행부호군을 지낸 수(修)의 아들이다. 어려서부터 학업에 힘써 뛰어난 문재를 보였으나 붓을 던지고 무과에 뜻을 두었다. 1633년(인조 11) 무과에 급제하였고, 이듬해 선전관겸비변랑에 올랐다.

1636년 조정에서 변방 일대의 적침을 염려하여 무관을 뽑아 서부 각 주와 현에 배치할 때 순안현감(順安縣監)에 임명되었다. 병자호란이 일어나자 다음 해 좌영장으로 평안감사 홍명구(洪命耉)를 따라 김화(金化)에 이르러 뒷고개에 진을 치고 싸울 것을 간곡히 청하였다. 그러나 홍명구가 청을 무시하고 들에 진을 치자 직접 보병을 거느리고 공격을 감행하여 적을 두 차례나 격파하는 공을 세웠다. 그러나 다음 날 아침 뒷고개를 넘은 적의 기습으로 온 몸에 화살을 맞고 홍명구와 함께 장렬히 전사하였다. 이러한 전공을 인정받아 1649년 승정원좌승지에 추증되었다. 적성면 무건리에 묘가 있다.허조(許稠, 1369년(공민왕 18)~1439년(세종 21))

고려 말 조선 초의 문신으로 자는 중통(仲通), 호는 경암(敬菴)이다. 도관정랑 윤창(允昌)의 손자이며, 판도판서 귀룡(貴龍)의 아들이다. 권근(權近)의 문인이다.

1383년(우왕 9) 진사시, 1385년 생원시에 합격하고 1390년(공양왕 2) 식년문과에 급제하여 예약제도를 바로잡는 데 힘썼다.

1397년(태조 6) 전적이 되어 석전의식을 개정하였으며, 태종 즉위 후 사헌부잡단으로 발탁되었으나 강직한 발언으로 왕의 뜻을 거슬러 완산판관으로 좌천되었다. 그러나 1402년(태종 2) 이조정랑, 1404년 호군, 집현전직제학으로 세자시강원좌문학이 되었다.

1406년(태종 6) 세자가 명나라에 들어가게 되어 서장관으로 수행하였다. 1408년(태종 8) 판사섬시사로 세자시강원우보덕을 겸하였으나, 조대림(趙大臨) 사건에 연루되어 춘주로 귀양 갔다. 그러나 곧 풀려나 경승부윤이 되었다.

1411년 예조참의가 되어 의례상정소제조를 겸임하며 사부학당을 신설하고 왕실의 각종 의식과 상제(喪制)를 정하는 데 크게 공헌하였다. 1415년 한성부윤, 예문관제학, 이듬해 예조참판, 제조, 1418년 개성유후사유후, 경기도관찰사 등을 역임하였다.

같은 해 세종이 즉위한 뒤에 부민고소금지법(部民告訴禁止法)을 제의하여 시행하게 하였으며, 이듬해에는 시관이 되어 많은 인재를 발탁하였다. 1422년(세종 4)에는 이조판서가 되었고, 이듬해 『속육전(續六典)』 편수에 참가하였다.

1428년에는 판중군도총제부사로서 동북방의 적을 막기 위하여 평안도에 성곽을 쌓고 전선(戰船)을 마련하여야 한다고 주장하여 이를 관철시켰다.

1438년(세종 20) 우의정 영집현전춘추관사 세자부로 승진되었다. 이듬해 궤장이 하사되고 좌의정 영춘추관사에 올랐으나 그해에 죽었다.

『소학』, 『중용』을 즐겨 읽었고 효행이 지극하였으며 강직한 성품을 지녔다. 조선 초기태종·세종을 도와 예약 제도를 정비하는 데 크게 공헌하였다. 시호는 문경(文敬)이다. 문산읍 이천리에 묘가 있다.허종(許琮, 1434년(세종 16)~1494년(성종 25))

조선 전기의 문신으로 자는 종경(宗卿)·종지(宗之), 호는 상우당(尙友堂)이다. 군수 손(蓀)의 아들이며, 좌의정 침(琛)의 형이다.

1456년(세조 2) 생원시를 거쳐, 1457년 별시문과에 3등으로 급제하여 의영고직장겸세자우정자가 되고, 1458년에 군기시직장겸세자우정자가 되었다.

1459년(세조 5) 언로를 개방하고, 이단을 물리치고, 경연을 열 것 등을 상소하여 세조의 신임을 얻으면서 선전관을 겸하였으며 사가독서의 혜택을 받았고, 통례문봉례랑지제교세자좌정자가 되었다.

1460년(세조 6) 여진족의 침입 때 평안도병마절제사도사로 출정하였고, 돌아와서 성균관주부, 예문관봉교를 거쳐 이듬해 형조도관좌랑이 되었다. 그 뒤 함길도도사, 사간원정언, 함길도경차관, 훈련원판관을 거쳐 1465년 성균관사예에 오르면서 평안·황해·강원·함길도체찰사 한명회(韓明澮)의 종사관이 되어 북변 경영에 공헌하고, 동부승지에 발탁되었다.

1466년 함길도병마절도사가 되었으나 아버지상을 당하여 사직하였다. 이듬해 이시애의 난을 계기로 기복(起復)되어 난을 평정하는 데 공헌하여 적개공신(敵愾功臣) 1등에 책록되고 양천군(陽川君)에 봉하여졌다.

1469년(예종 1) 평안도관찰사, 전라도병마절도사 등을 거쳐 대사헌에 오르고, 이듬해 병조판서가 되었다. 1471년(성종 2) 순성좌리공신 4등에 책록되고, 지중추부사, 판중추부사, 오위도총부도총관을 거쳐 1477년 예조판서가 되었다.

그해 10월 여진족이 침입하자 평안도순찰사로 파견되어 이에 대비하였고, 이듬해 의정부좌참찬이 되었다가 할머니상으로 사직하였다. 1481년 호조판서가 되었으며, 이듬해 임원준(任元濬) 등과 함께 『소문충공집(蘇文忠公集)』을 주해하고 우찬성이 되었다.

1483년(성종 14) 세자이사를 겸하였고 세조 비 정희왕후의 국상 때 산릉도감제조가 되었으며, 서거정·노사신 등과 함께 『연주시격(聯珠詩格)』, 『황산곡시집(黃山谷詩集)』을 언해하였다. 1485년(성종 16) 어머니상으로 사직하였다가 1487년 기복되어 이조판서가 되었으며, 이듬해 명나라 사신 동월(童越)과 부사 왕창(王敞)의 원접사·반송사로 활약하고 병조판서가 되었다.

1489년 강원도축성사로 파견되어 축성·병기를 고험하고 곧 영안도관찰사가 되었다. 1491년(성종 22) 여진족이 함길도 방면으로 침입하자 북정도원수가 되어 이를 격파하고 이듬해에 우의정에 올랐다. 성종 때 청백리로 녹선되었다. 문집으로 『상우당집(尙友堂集)』이 있고, 편서로 『의방유취(醫方類聚)』를 요약한 『의문정요(醫門精要)』가 있다. 시호는 충정(忠貞)이다. 묘가 장단에 있다.

허침(許琛, 1444년(세종 26)~1505년(연산군 11))

조선 전기의 문신으로 자는 헌지(獻之), 호는 이헌(?軒)이다. 재령군수를 지낸 손(蓀)의 아들이며 우의정을 역임한 종(琮)의 동생이다.

1462년(세조 8) 진사시를 거쳐 1475년(성종 6) 참봉으로 친시문과에 을과로 급제한 뒤 감찰에 임명되었다. 이듬해 사가독서 문신에 뽑혀 장의사(藏義寺)에서 머물렀으며 이후 전적, 부수찬, 부교리 등을 역임하고, 1482년 진현시에 병과로 급제하고 세자시강원필선이 되어 세자를 가르치는 데 힘썼다.

1483년 보덕으로 승진한 뒤 덕행과 학문으로 이름을 날렸다. 1488년 홍문관직제학으로 예문관응교를 겸하였고, 이듬해 『삼강행실(三綱行實)』 간행에 힘썼다. 1490년 동부승지, 좌부승지, 우승지 등을 거친 후 좌승지에 이어 1492년 전라도관찰사로 나갔으며, 다음해 동지중추부사를 거쳐 곧 대사헌으로 옮겼다.

1494년 예조참판으로 있다가 천추사로 명나라에 다녀온 뒤 1498년(연산군 4)까지 병조참판, 경연특진관, 실록청당상 등을 두루 역임하였다. 이후 김일손(金馹孫)의 사초 사건에 연루되어 첨지중추부사로 좌천당하는 곤경에 처하기도 하였다.

그러나 목민관으로서의 명망을 인정받아 경상도관찰사로 부임하여 널리 선정을 베풀었다. 다시 내직으로 들어와 1499년 동지중추부사로서 동지춘추관사가 되어 신승선(愼承善) 등과 함께 『성종실록』을 찬진하였다.

1500년 호조참판, 이조참판을 거쳐 이듬해 다시 호조참판을 역임하고 형조참판이 되었다. 1502년 경기도관찰사, 이조판서를 거쳐 이듬해 우참찬에 올랐다. 우의정으로 발탁된 1504년 갑자사화로 연산군의 생모 윤비 폐출에 관여한 많은 사람이 처벌되었지만 조모상으로 겨우 화를 면할 수 있었다. 이후 관직이 좌의정에 이르렀다가 고질이 발병하여 생애를 마감하였다. 성종 때 청백리에 녹선되었으며 시호는 문정(文貞)이다. 장단에 묘가 있다.허형손(許亨孫, 1427년(세종 9)~1477년(성종 8))

조선 전기의 무신으로 어린 시절부터 활쏘기와 말 타기에 능하여 내금위에 소속되었으며, 1453년(단종 1) 무과에 급제하여 훈련원부사에 임명되었다. 1455년(세조 1) 오위행사정으로 세조 즉위에 협조한 공으로 원종공신 2등에 책록되었다.

1457년 무과 중시에 급제한 뒤 지훈련원사겸선전관을 거쳐 1459년 첨지중추원사로 승진하고 같은 해 지병조사를 겸하였다. 1460년 신숙주를 도원수로 하여 북방의 야인을 정벌할 때 위장으로 출정하여 뛰어난 전과를 올렸다. 철군 후 내직으로 돌아와 중추부부사가 되었으며 이듬해 의주목사로 파견되었다. 의주목사로 재직하던 1463년, 사람들과 사냥을 하다가 야인을 만나 포로가 되었으나 가까스로 위기를 모면한 적이 있었다. 이 일로 의금부의 상계를 받아 평안도 창성군으로 보내졌다. 1466년 사면되어 무과 등준시에 급제하였다.

1467년 이시애의 난이 일어나자 사자위장에 임명되었고, 다음 해 전라도병마절도사로 파견되었다. 1469년(예종 1) 절도사로 재직하던 중 징병 문제를 비롯하여 군민에게 뇌물 받은 사건이 발각되어 파면 당하였다. 얼마 뒤 병조판서 박중선에게 의뢰하여 복직되었다가 사헌부의 탄핵으로 파직되었고 다시 중추부사에 복직되었다. 1472년(성종 3) 자헌대부에 오르면서 행 첨지중추부사, 1475년 지중추부사에 이르렀다. 시호는 양안(襄安)이다. 조리읍 장곡리에 묘가 있다.허홍(許泓, 1926년~1977년)

파주 교하읍 신촌리에서 출생하였으며 1949년 연세대학교를 졸업하고 조선일보 기자를 거쳐 1950년 해병사관학교 2기생으로 편입해 해병소위로 임관하였다. 6.25사변에 참전하여 인천상륙작전과 서울탈환 작전 등에 참가하였고, 1962년 해병 제1사단 3년대장 (대령)을 역임하였다. 1971년 월남전에 청룡부대장(준장)으로 참전하였고 1973년 해병사령부 참모부장(소장)을 역임하였다. 1973년 10월 전역하였으며 충무무공훈장, 보국훈장, 천수장, 일등명예훈장 등 수여하였다.권효숙 (첨파역사문화연구회 회장)

jeenine@naver.com -

글쓴날 : [15-07-10 12:49]